第2回 APEX21のスペーサーを作るには長年のカンが決め手 株式会社蛭川化成工業蛭川安明様

第2回目の「APEX21が行く!!」は前回の続きで長年APEX21のプラスチックスペーサーを製造していただいている栃木県足利市の蛭川化成さん。機械で製造していても、長年のカンや人の目での確認が必須とのこと。APEX21の新人広報の松田が詳しくお話をお伺いしてきました。

長年のカンや技術をもってしても難しい“コシカケ”

こちらの機械ではコシカケを作っています。

えーと…長細い形のスペーサーですよね。

はい、そうです。このコシカケを作るのには、かなり技術がいります。

コシカケが?どいういうことでしょう?

このコシカケはドーナツと違って深い型なんです。

「深い型」とは?

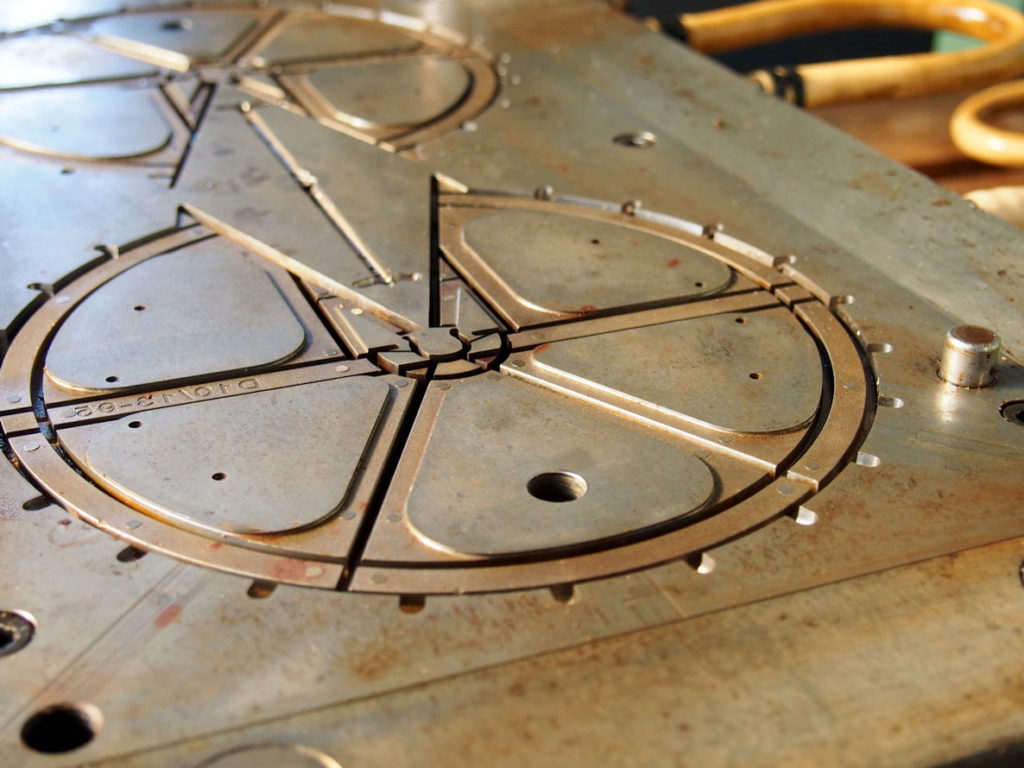

これがコシカケの型です。

ふむふむ。ドーナツは型を見てすぐドーナツの型だとわかりますが、このコシカケは分からないですね。

はい。コシカケは奥行きのある型なので、この向きで作られます。

なるほど。横向きに作られるのですね。

はい。プラスチックが固まったら型から抜くのですが、抜くときにこの穴に棒を通して抜きます。

ドーナツと違って製造工程が複雑ですね。

はい、工程が複雑ということは、すなわち型からきれいに抜けにくい構造なんです。

なるほど、型の奥深くまで入っていることは、容易に型から外すことができないのか…

なので型からコシカケを抜くときは、ゆっくりゆっくりそっと…

ポン!と抜くというわけでは、ないのですね…。そうか、それを機械でやるには、調整しないとならない。

コシカケのプラスチック素材は再生度合いによってプラスチックの質にバラつきがあるのですが、仕上がりや強度を均一にするために機械の設定の微調整が必要になってきます。

温度を高くしたり、低くしたり。圧力の加減やコシカケを冷やす時間を調整したり…

なるほど。プラスチックの原材料を見たら、機械の調節はこれくらいとわかるものなのでしょうか?

いいえ。実際に機械を動かしてやってみないとわかりません。初めは材料を少なめに試して…機械が本格的に動き出したら材料の量を増やして試す。だからコシカケを作る際には時間がかかりますね。

おぉ、そうなのですね。それは、ずいぶん手間がかかるものですね…

機械でそれを操作していくのは長年のカンや技術はいりますが、それでも難しいですね。

こんなにたくさん作れているので、できて当たり前のように思いますが、だからこそ大変なのですね。

時代とともに建物が変わる、プラスチックスペーサーも変わる

作る工程を見せていただいていると「『型』に材料を流し込んで」「『型』から抜いて」というお話から、プラスチックスペーサーの製造は「型」がとても重要だということがわかります。

そうですね。型のサイズでどの機械を使うかも決まってきますので。他にもセットしてない型はたくさんあります。こちらです。

うわー!こんなにたくさん!

プラスチックスペーサーには大きさが色々あるので、そのサイズごとの型があるということなのですね。

そしてこれが…よいしょ。

ドーナツ!

はい、ドーナツの『D10/13-95』です。

鉄のテカりやドーナツの形が相まってきれい…まるでオブジェのようです…

リフトで運んで来られましたが、重さはどれくらいですか?

両方で600キロです。

えー!これがそんなに重たいのですか!

サイコロというスペーサーの型は片方だけで800キロです。

いー!たしかに鉄の塊ですからね。それにしても運ぶだけでも大変ですね!

(APEX21の社長の登場)

型は鉄だけど鉄にも色々種類があって、たくさん製品を作る型はいい材質で耐久性のある型が必要になってくる。その分、型を制作する費用はかかるんだ。

あ、社長!お疲れ様です!

プラスチックスペーサーのサイズも時代とともに変わってきて、昔は40だったものが次は50、そして今は60が主流。そして70も徐々に注文が増えてきている。月日が経つごとにサイズが大きくなってきているんだ。

なぜ、サイズが大きくなっているのでしょう?

それは耐震基準と関係があるんだ。

サイズが大きいほど、建物が強くなっている。昔のマンションは隣の声が聞こえるということがあったけど、今はそんなことはない。それだけ壁が厚くなって、柱が強くなっているということなんだ。

時代とともに建物が変化し、プラスチックスペーサーも変化しているということなんですね。コンクリートを流し込んだら見えなくなるからといって、なんでもいいというわけでもなく、ちゃんとスペーサーも建物の耐震に役に立っている。まさしく縁の下の力持ち。

プラスチック製造を支えている栃木県足利市という場所

蛭川化成工業さんは、ずっとプラスチック製造をさているのでしょうか?

私で2代目になります。

ということは、子どもの頃からプラスチック製造を見てきて、お父さから引き継がれたということですね?

そうですね。足利から少し行った壬生町は「おもちゃの町」だったんです。

おもちゃの町?

1960年代にバンダイやトミー、タカラといったおもちゃ会社がありました。その影響で足利もプラモデルなどのおもちゃを作るプラスチック製造業が盛んになりました。

へー!プラモデルを作ってらっしゃったのですね。私の子どものころは、プラモデル専門店もあったり、男の子は必ず作っていました。

そうですよね。車のプラモデルはかなり作っていましたね。プラモデルのあとは、ボタンを押して水槽内の輪を棒に入れるおもちゃのウォーターゲーム。

あー!はいはい、持ってました(笑)どこの家にもありましたね。

はい。そのあとは、おもちゃが下火になって、MDディスクのケースを作ったり、白物家電の部品を作ったりと…

時代の移り変わりを感じますね…。

そうですね。

今から25年~30年ほど前までは足利も400軒ほどプラスチック製造会社があったのですが、今では100軒を切っています。

なるほど。中国や東南アジアが台頭してきて人件費の安い製造業がそちらへ流れているとよく聞きます。

それでも、アペックス21は日本の中でも古くからプラスチック製造に携わる足利で、確実な製造技術を持つ職人さんと連携をしてプラスチックスペーサーを作っています。コンクリートを流し込んだら見えなくなってしまうプラスチックスペーサーですが、だからと言って品質は関係ないかといえばそうではないとAPEX21は思います。蛭川化成さんのような職人さんに支えられてAPEX21のプラスチックスペーサーは今日も作られています。

蛭川さん、ルーくん、お忙しい中、貴重なお話ありがとうございました。

次へ続きます→